La scuola deve ripartire da

D’Annunzio per capire il MEMENTO AUDERE SEMPER della Grande

Guerra in un centenario da celebrare

La sintesi

tra letteratura e trincea sino al sentimento di Italianità

La scuola

tra D’Annunzio sino a Seneca “spiega” MEMENTO AUDERE SEMPER partendo

dagli scrittori che hanno fanno la guerra e hanno vissuto la trincea. In fondo

per capire la Grande Guerra la scuola deve ripartire da

D’Annunzio. Letteratura in Trincea. È uno dei temi fondamentali

che, all’interno di una dialettica tra impegno, interventismo e irredentismo,

“smobilita” il pensiero tra storia e linguaggi nei processi del Novecento.

Nel dibattito, che non si è mai assopito nel corso di

questi anni, su letteratura e Grande Guerra Gabriele D’Annunzio resta,

comunque, un protagonista tra pensiero e azione. Infatti nella tragedia della

Prima guerra mondiale D'Annunzio trova uno spirito profondamente nobile. Lo

trova nei momenti dell'interventismo, ma anche successivamente sino al sorgere

del fascismo stesso. Ma vive con intensità quegli anni tanto che fu artefice

di numerosi discorsi il cui punto nevralgico era il nazionalismo. Volle

partecipare alla guerra da protagonista. Di questo parleremo in Campidoglio,

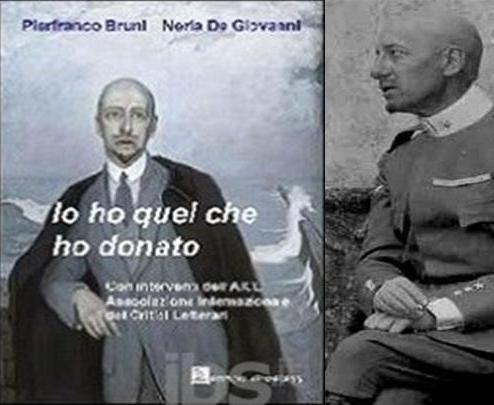

il 13 febbraio prossimo, a Roma io e Neria De Giovanni in un dibattito sul

nostro: “Gabriele D’Annunzio. Io ho quel che ho donato” (Nemapress).

Per le

autorità militari, invece, D'Annunzio doveva rappresentare un simbolo, un

emblema, una bandiera, considerata soprattutto la sua età. Nel 1915 il poeta

aveva già 52 anni. D'Annunzio non accetta questa "immaginetta" e chiede

addirittura di essere impegnato come soldato. “Diari di guerra 1914 - 1918” di

D’Annunzio costituiscono un punto di riferimento non solo del rapporto tra il

Vate e la trincea, ma si scava in una esistenza di letterato tra il pensiero,

il pensare e il combattere.

Presidente

del Consiglio dei Ministri era Antonio Salandra e a lui D'Annunzio il 29

luglio del 1915 scrive una lettera, nella quale si legge: "Io non solo un

letterato dello stampo antico, in papalina e pantofole. Io sono un soldato. Ho

voluto essere un soldato, non per stare al caffè o a mensa, ma per fare

semplicemente quel che fanno i soldati. Ho una situazione militare in perfetta

regola. Non soltanto ho la facoltà, ma ho l'obbligo di combattere".

In questa

cesellatura c'è tutto il suo spirito, la sua esuberanza, il suo protagonismo

ma anche il suo aspetto profondamente "guerriero", i cui ideali avevano quella

caratterizzazione, appunto, superomistica la cui concezione estetizzante

veniva applicata completamente all'evento bellico. La guerra per D'Annunzio

era un fatto esaltante ma anche un gesto che doveva portare al rinnovamento

attraverso un impegno civile e spirituale.

Era il

poeta soldato. Il poeta della contemplazione e del "piacere", il poeta del

bello e dell'alcionico, il poeta sensuale e greco diventava così il poeta

dell'azione. La guerra era, per D'Annunzio, azione. Lo dimostra, d'altronde,

la lettera indirizzata ad Antonio Salandra.

Durante un

azione D'Annunzio perse un occhio. Era il 16 gennaio del 1916. Durante

un'operazione di volo alla volta di Zara ebbe un incidente. La tempia destra

urtò violentemente contro la mitragliatrice di prua. Quel colpo gli causò dei

gravi disturbi tanto che fu costretto ad una pausa di riposo e a restare

bendato. Aveva perso la vista all'occhio destro. Ma questo non fermò la sua

attività militare. Riprese in pieno la sua attività e anche a

volare.

C'è da dire che D'Annunzio è stato

dentro le cause dell'interventismo della Prima guerra mondiale (la sua

battaglia per un'idea di nazionalismo resta una testimonianza emblematica).

Fu,

infatti, proprio la grande guerra a riempirlo di nuova vitalità. Infatti oltre

ad essere presente con discorsi che invitavano gli italiani ad entrare in

guerra a guerra scoppiata si arruola come Tenente dei Lancieri di Novara.

Nel 1916

venne, come si è detto, addirittura ferito ad un occhio. Questa esperienza lo

portò delle pagine importati alle quali diede il titolo di “Notturno”

(una vera e propria metafora che testimoniava il suo stato di salute con la

vista).

Subito

dopo questo episodio D'Annunzio si contraddistinse per la "beffa di Buccari"

nel 1918 e il volo su Vienna dello stesso anno.

Cosa è stata, in

realtà, la beffa di Buccari? La notte tra il 10 e l'11 febbraio del 1918,

insieme ad altri 20 compagni, portò a termine un azione di siluramento di un

piroscafo austriaco ancorato nelle vicinanze di Fiume, in una baia denominata

Buccari. Il comandante di questa azione era Costanzo Ciano.

Il volo su

Vienna, invece, è stato un atto dimostrativo importante. Il 9 agosto del 1918

volò su Vienna ammantando la città di manifestini che recavano dei messaggi.

Un atto dimostrativo di coraggio che rese popolare la figura militare di

D'Annunzio.

Egli è

stato fautore delle istanze contro la "vittoria mutilata" alla fine della

guerra stessa e condusse quella "presa" di Fiume come un atto non solo

militare ma intriso di forti connotazioni ideologiche, spirituali e

nazionalistiche.

D'Annunzio

rivendicava all'Italia, dopo la fine della guerra, il diritto a tutto

l'Adriatico sino a Valona. In quel contesto numerosi furono le strategie

diplomatiche per raggiungere accordi su questo problema. Restava in piedi una

questione irrisolta: Fiume. A capo di un piccolo esercito D'Annunzio occupò,

il 12 settembre del 1919, in nome dell'Italia, (pur contro gli accordi

raggiunti dai Governi), la città di Fiume. La si ricorda come l'impresa

fiumana.

Qual era

lo scopo di tale impresa? Era principalmente quello di creare, nell'opinione

pubblica, una sollevazione contro i patti della Conferenza di Parigi. Nel

settembre del 1920 venne proclamata dai legionari di D'Annunzio l'indipendenza

di Fiume e nella stessa occasione venne emanato un “Ordinamento dello Stato

libero di Fiume” (meglio conosciuto come la "Carta del Carnaro").

L'occupazione della città e la cosiddetta "Reggenza del Carnaro" non

risolsero, comunque, il problema. Man mano D'annunzio venne lasciato solo

nonostante gli appoggi economici di molti industriali di quell'area

geografica. La questione si risolse nel dicembre del 1920 quando il Presidente

del Consiglio Giovanni Giolitti, in virtù del Trattato di Rapallo, ordinò di

soffocare nel sangue l'impresa dannunziana. Infatti, Fiume venne bombardata e

i legionari lasciarono ben presto la città.

D'Annunzio

è stato, sostanzialmente, un precursore di quelle istanze di cui si

approprierà Benito Mussolini con la nascita del Fascismo (come Partito nel

1919 e successivamente con la Marcia su Roma nel 1922). Dopo l'impresa fiumana

D'Annunzio era ormai stanco della vita politica e delle azioni militari.

Aveva, comunque, creato le basi teoriche sulle quali il Fascismo iniziale era

nato.

L'impegno

diretto politico, nonostante qualche altro tentativo, non lo stimolava più. La

stessa Marcia su Roma venne accettata con quasi indifferenza. Rinunciò

spontaneamente a qualsiasi altra azione anche durante i primi anni del Regime.

Su

Mussolini, nonostante la loro amicizia, nutriva anche molte diffidenze pur

condividendo alcune impostazioni ideali. Ma si allontanò completamente dalla

politica e il Fascismo lo rispettò proprio per la sua indifferenza e il suo

distacco dalla vita del Regime.

D'Annunzio, proprio negli ultimi anni della sua vita, aveva invitato

Mussolini a restare fedele all'amicizia con la Francia. In una lettera di

D'annunzio al Duce dell'11 aprile del 1935 si legge. "Tu sai - se ti ricordi

d'altri nostri colloqui arcani - quanto mi sia cara la nostra rinnovellata o

principiata amicizia con la Francia". Mentre non condivideva la posizione

della Germania e non condivideva un accordo di Mussolini con Hitler, il quale,

quest'ultimo, era definito, dal poeta, l'"Attila imbianchino".

Tre

momenti (l'interventismo, la battaglia per la vittoria mutilata e il

nazionalismo, la nascita del Fascismo), dunque, che

lasceranno un segno in quell'Italia che si prepara alla guerra e

successivamente al Fascismo ma da scrittore e da intellettuale non misura, in

termini politici, le conseguenze.

Ecco

perché resta, fino in fondo, un poeta. Un poeta con la sua quotidiana tragedia

del vivere che trasporterà completamente nei suoi scritti la sua passione, la

sua intemperanza e quel bisogno di sfuggire al tempo.

Non

bisogna dimenticare un contesto storico ben preciso. Dal 1916 al 1920 sono gli

anni della preparazione politica e militare. Sono gli anni che preparano una

ricca discussione sul nazionalismo, sul sindacalismo, sul socialismo, sul

fascismo. Da questa discussioni si innerva il D'Annunzio comandante, il

D'Annunzio che marcerà su Fiume.

Non c'è

dubbio che il D'Annunzio di Fiume è un D'Annunzio anarchico ma anche

profondamente nazionalista. La sua rivolta fiumana è una manifestazione di

difesa del nazionalismo. Nella sua marcia e nei suoi legionari c'è la

testimonianza della guerra e con le conseguenze del dopoguerra e c'è

soprattutto la preparazione al fascismo che troverà in Fiume una prima

prova.

C'è da

dire che Gabriele D'Annunzio trasforma la retorica in estetica. I suoi canti,

i suoi versi, il suo atteggiarsi ci portano ad una cultura del movimento della

parola intesa anche come estetica della forma. L'idea di Patria in D'Annunzio

resta sempre centrale. Un’idea fondante che trova in un motto antico innovato

l’essere del pensare la vita come un combattimento sempre. La Grande Guerra è

anche quel suo MEMENTO AUDERE SEMPER.